1911年4月27日(农历辛亥年3月29日)下午5时半,黄兴率领革命党先锋队160多人在广州举行起义。其中花县(现广州市花都区)人徐维扬指挥的选锋中,有花县的革命党人40名。起义军与清兵激战一昼夜后失败,伤亡极其惨重。后经未暴露同盟会员身份,时任广州孤儿院院长的潘达微收殓,葬于黄花岗时,则有忠骸七十二具,故史称黄花岗七十二烈士。此役在广州就义的先烈有史料可考者,计广东41人、福建19人、广西6人、四川3人、安徽3人。而广东籍中花县占18人,史称“辛亥革命花县十八烈士”。

1894年,兴中会成立之后,孙中山就把武装起义作为革命的主要手段,先后策划了广州起义和惠州起义。1905年同盟会成立以后,孙中山连续在广东和西南地区策划了多次武装起义。1910年广州新军起义失败后,孙中山和同盟会的主要成员在槟榔屿召开会议,认真总结了失败的教训,决定集中力量、认真准备,在广州再次举行起义,夺取广州城以后再兵分二路,把革命的火焰燃向全国,最终推翻满清王朝。

1910年秋,孙中山与同盟会的许多重要骨干集议于庇能(今槟榔屿),决定在广州发动新的起义。会议总结了过去的经验教训,确定以同盟会员为骨干(先锋),广泛发动新军、防管、巡警、会党和民军,并在夺取省城后把革命火焰燃向长江流域和全国。会后,孙中山到各地募款。黄兴、赵声负责筹划起义,主持了总机关“统筹部”。大批革命党人集中于香港。广州城内建立了约四十个据点。由于情势的变化,起义日期一再变动。当黄兴最终决定4月27日发难时,不得不把原计划的十路并举改为四路突击。但当举义时,实际上只有黄兴率领的一支队伍直扑两广总督衙门,并分兵攻打督练公所等处。孤军转战,最后终于失败,喻培伦、方声洞、陈更新、林觉民等约百余人死难,终归因力量悬殊而失败。

花县十八烈士慷慨就义

此次起义战斗过程相当惨烈,就让我们在记住花县十八烈士的英名过程中,领略先烈们的慷慨赴死和大义凛然吧。

一、徐佩琉烈士

徐佩琉,花县三华村人。男,出生于1881年,农民。牺牲时三十岁。据烈士的儿子徐耀良说:父亲参加“三•二九”之役牺牲时我才三岁,事后听母亲(毕兰)说:“你父亲临走时,只带了一把伞和一个布袋,说声‘我明天去广州打工’,便再也没有回来了。”徐佩琉于攻督署后,转战至二牌楼等处时负伤,至高塘车站被执就义。徐佩琉是在袭击飞来庙战斗中受伤的。后徐维扬嘱佩琉等六人扶伤归里,不料佩琉等六人行抵高塘大东桥又遇敌兵,竟遭骈戮。

二、徐容九烈士

徐容九,花县三华村人。男,出生于1872年。攻督署转战至小北直街高阳里口源盛米店,垒米包作掩体,拼死抵抗,坚持整整一昼夜,后弹尽,爬墙突围身受重伤,返家而殁。牺牲时三十九岁。

三、徐临端烈士

徐临端,花县三华村人。男,出生于1874年。攻督署向中道疾驰时,不幸被敌击中,牺牲于甬道,时年三十七岁。

四、徐日培烈士

徐日培,花县三华村人。生于1882年,向以农为生,勤勤恳恳。攻打总督署时,与同志转战至小北直街高阳里口,见又有大队巡防营至,不得以躲入源盛米店,屯米囊作垒,抵死与敌抗,支持一昼夜之久,店前又为敌所焚,乃相率越后垣突围,再遇敌,且战且退,日培中弹受伤,被捕,后来被清吏杀害。牺牲时二十九岁。

五、徐保生烈士

徐保生,花县三华村人。男,出生于1891年,业农。攻总督署时,随徐维扬转战飞来庙,不克,由小北夺门出。攀山越岭至三元里,战斗中负伤。徐维扬嘱与佩琉等六人扶伤回家,不料行抵高塘大东桥又遇敌兵,竟遭骈戮。牺牲时仅二十岁。

六、徐进炤烈士

徐进炤,字德熙,花县三华村人。男,出生于1877年,“世务农,少年失怙,母毕氏。兄弟四人,长兄进坤,番花同盟分会之正会长。兄弟任侠敢死,为会中所推重。烈士性刚直,酷嗜酒,饮必数升,兴至,虽斗酒不及乱也。家贫不能常得酒,曾入酒肆为佣,不半月,则肆主摒不用之矣。甲辰五月潦水涨,烈士家居闷极,忽腾身入水,阅数小时不起。家人疑其死也,环哭于庭。烈士忽携酒与鱼,疾趋归。笑谓家人曰:‘何哭之甚也!余岂轻死若是乎?且吾既以身许国矣,冯夷岂害我欤!’于是邀其酒友六七人,相与酌酒为乐,其豪放若此。庚戌正月初三日,粤省陆军首义与巡防营战于东郊。烈士随其兄进坤,怀短枪,挟炸弹,偕敢死者数十人,疾趋图响应。至则事败不可为矣,乃悲愤而返。”(录自邹鲁著《广州三月二十九日革命史》)“三•二九”之役进攻两广总督时,徐进炤是选锋队员之一,臂缠白巾,手执曲尺一支,腰系炸弹两颗,奋勇直前。伏尸酣斗,饮弹而殒,时年三十四岁。

七、徐满凌烈士

徐满凌,花县三华村人。出生于1861年,素以种田为业,是一位有领导指挥能力的革命农民。黄花岗烈士十之七八是青年,而满凌参加1911年之役时年已五十,算是烈士中的一位“老青年”,革命热情令人钦敬。徐满凌在花县革命先进徐维扬领导号召下,参加了“三•二九”之役,是日下午五时三十分与同志进攻总督府,直捣敌巢。后闻敌水师行台及观音山大队将至,乃奉命率队奋抗观音山之敌。至德宣路口与敌搏斗,巷战于莲塘街,时敌兵居高临下,不可仰攻。乃率众转入大石街之机关部,会同莫纪彭、喻纪云等攀登屋瓦遥击观音山之敌。鏖战良久,不能克。时天色已晚,各街道要冲,警戒森严,计以脱险后图。然满凌等初至省城,不辨途径。途中又与莫纪彭相失。遇一击柝者,请引至小北门。击柝者竟不北而南,曲折引至仓边街。突与清巡防营相遇,且战且走至高阳里,凭源盛米店米包为垒,与敌死拼,支持一昼夜,弹尽援绝。敌兵又火烧米店前门,满凌被逼率众后垣而走。满凌中弹被擒,不屈而死,时年50岁。

八、曾日全烈士

曾日全,花县新街人。男,出生于1868年,是安南侨工。他本来是担任进攻督练公所这一队的,后来因为进攻计划改变,他才跟徐维扬在黄兴总指挥之下攻打两广总督署。曾烈士奋勇当前,冲至督署二门前,刚上石阶入门,被清兵击中,伤重倒在石阶前阵,死时四十三岁。

九、徐熠成烈士

徐熠成,花县大华村人。男,出生于1881年,出身农民。于“三•二九”攻两广总督署后,转战至高阳里源盛米店,与众垒米包掩体与敌作战,坚持一昼夜,弹尽突围,壮烈牺牲,时年三十岁。

十、徐广滔烈士

徐广滔,花县大华村人。男,出生于1876年,种田为生。平时常对人说:“这个社会不平,如果不改变,我们农民就无出头的日子了。”“三•二九”之役,攻两广总督署时,奋勇直前,至前门,壮烈牺牲,时年三十五岁。

十一、徐培添烈士

徐培添,花县大华村人。男,出生于1878年。父秉国,家资颇饶。烈士生而歧嶷,喜读书,性亦好斗。兼习武艺。居闲,尝云丈夫自有冲天志,何能郁郁久居!旋入番花同盟分会充干事员。辛亥三月二十九日之役,随同徐维扬攻督署,不避艰险,夺身死战,殉难于高阳里源盛米店。时年三十三岁。

十二、徐礼明烈士

徐礼明,花县大华村人。男,出生于1888年,是在安南西贡做工的华侨。于“三•二九”进攻督署时,“冲锋扑进,及阶而颠”。牺牲于督署阶前,时年二十三岁。

十三、徐昭良烈士

徐昭良,花县大华村人。男,出生于1887年,是安南华侨,从事工业。“三•二九”攻两广总督署转战飞来庙,不克,负伤。随徐维扬攀山越岭至三元里,维扬嘱扶伤归里,不料行抵高塘大东桥又遇敌兵,与徐佩琉等同遭杀戮。时年二十四岁。

十四、徐茂燎烈士

徐茂燎,花县大华村人。男,出生于1885年,农民。1911年3月29日攻两广总督署,空晨转战至二牌楼的华庆里,被敌围困。时饥腹雷鸣,至入人家喝淅米之水,以图一饱,茂燎卒为流弹所中。牺牲时二十六岁。

十五、江继复烈士

江继复,花县平山村人。男,“未出世而父见背,事母至孝。母死,泣血绝食者数日。世业农,精于射击。愤清廷专制,由徐维扬介绍入同盟会。辛亥革命之役,争任先锋。维扬怜其老,却之。烈士笑日:‘吾年虽老,当少黄忠十余岁,岂遂无用哉!’乃提枪射击,发必命中,由是人皆翕服。”(见邹鲁著《广州三月二十九日革命史》)“三•二九”之役,杀敌众多。攻击督署,焚烧敌巢时,奋勇当先,后与徐满凌等转战至德宣路口与敌搏斗,巷战在莲塘街。江继复一马当先,奋不顾身,遂及于难。时年五十岁。

十六、徐廉辉烈士

徐廉辉,花县五华村人。安南华侨,业工。1911年“三•二九”之役,转战飞来庙,负伤。后随徐维扬攀山越岭至三元里。维扬嘱扶伤归里,行抵高塘大东桥又遇敌兵,惨遭杀害,时年三十一岁。

十七、徐松根烈士

徐松根,花县五华村人。安南华侨,业工。1911年参加“三•二九”之役,转战至飞来庙,不克,后随徐维扬攀山越岭至三元里,扶伤归里。行抵高塘大东桥遇敌,惨遭杀害。时年二十八岁。

十八、徐应安烈士

徐应安,花县五华村人。农民。“三•二九”之役,与徐廉辉、徐松根等同牺牲于高塘大东桥。时年二十九岁。

在以上死难的十八烈士中,其中曾日全、徐培添、徐廉辉、徐松根、徐昭良、徐礼明6人是旅侨华工,后被称为“华工六烈士”。孙中山说过“华侨是革命之 母”。花县华侨用鲜血证明了这一论断, 他们为国为民,勇于牺牲的事迹和精神,殊堪后人敬仰。

参加三月二十九日广州起义的40名花县革命党人中,除了18人壮烈牺牲外,还有受伤及生还的22位英勇壮士,他们中已查清名字的有19人,其姓名是:徐茂振、徐茂均、徐金炉(以上三人在二牌楼华宁里突围脱险)、徐满枢、陈镇卢、徐振益、徐纪桓(以上四人被捕,后保释)、徐宝信、徐元潜、徐怀波、徐乾、徐进坤、徐焕辉、徐锡流、徐仪士、徐桃居、徐纪檀、徐成信、陈洪基。

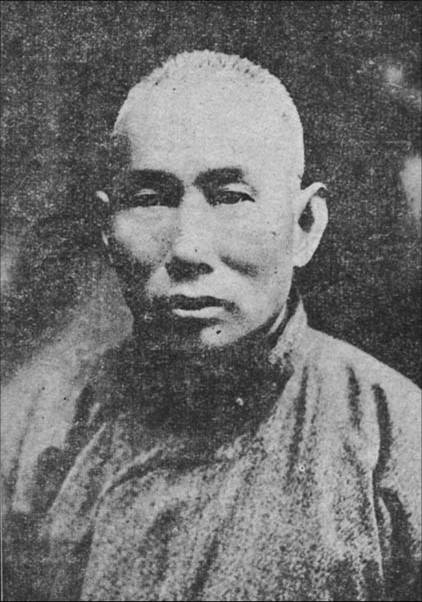

徐维扬和他的选锋队永载史册

徐维扬(1887-1952),字瑞甫,广东花县新华镇三华村人。同盟会番花分会负责人。他率花县农民“选锋队”参加了辛亥“三二九”起义,攻入两广总督署。在三二九广州之役时,徐维扬是革命军十个敢死队队长之一。

徐维扬年轻时决意从戎,特别是在广州培英书院求学时,接触到了西方思想和文化,对孙中山倡导的反清革命尤为向往。毕业后,即投身广东陆军将弁学堂学兵营炮科学习,这期间与黄兴、赵声、方声洞等相识,加入同盟会,并任陆军分会主盟人。

1909年秋,徐维扬和莫纪彭受同盟会南方支部派遣,回乡发展会员,建立组织。徐维扬利用宗族关系,挨户走访,宣传同盟会“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的革命纲领,仅13天就发动300余人入会。

这年9月下旬,广东番花同盟分会正式成立,公推徐进坤为会长,徐绣文为副会长。分会机关设在花县三华村“集之徐公祠”后楼上,分会负责人多次在楼上聚会密商,黄兴也几次秘密到此指导。分会成立后,大力发展会员,上至清远,下至番禺,入会者达1000余人,成为武昌起义前中国同盟会在广东的九大分会点之一。

徐维扬和莫纪彭在三华村“集之徐公祠”创建中国同盟会番花分会后,即开始准备参加中国同盟会南方支部策动的次年初举行广州新军起义计划。徐维扬与徐进坤等商议,择定会中精明坚毅者百人,组成“敢死队”,届时赴广州起事。当时,清朝广东当局对枪械弹药管控甚严,起义所需的枪弹由同盟会南方支部统筹购进补充。番花同盟会承担了运械入城的重任,他们或借婚嫁喜事,藏械弹于礼物之中,炸药伪装成“礼酒”,用瓦埕密封;或伪装送殡,藏枪弹于棺木中。

徐维扬就曾亲扮“孝子”垂泪举幡,以掩人耳目。就这样,广州新军起义所需的部分械弹,由“集之徐公祠”送出,一批批运入广州城。

广州新军起义失败后,孙中山于1910年冬在南洋召集同盟会骨干会议,指派黄兴等筹划广州“三•二九”起义(即黄花岗起义)。然而,由于起义两度改期,原定800人参加的队伍无法集中,起义前夜在广州城内的革命党人仅有几十人。眼见缺兵少弹的黄兴决定发动这场“明知不可为而为之的起义”,徐维扬怀着必死之心站了出来,说道:“既然要干,我马上就回去召集队员。”

1911年4月26日(农历三月廿八日)夜,徐维扬星夜兼程赶回三华村,在“集之徐公祠”后座番花同盟会分会点,召集勇敢善战、精悍可靠的青壮年百余人,组成“选锋队”(即“敢死队”)。

在徐维扬充满激情的演说鼓动下,队员们群情激昂,歃血宣誓奋勇杀敌。第二天(农历3月29日),“敢死队”队员们即赶往广州,由于清军已经戒严,最终只有40多人成功进入城内。尽管如此,这支队伍仍然是参加黄花岗起义人数最多的。1911年4月27日(农历三月廿九日)下午5时30分,黄花岗起义爆发。

徐维扬对起义过程曾有口述回忆:“我军咸怀必死之心,奋勇直前,一可当百,敌大恐,豕突而退……斯时也,枪声喧于急雨,弹烟波于乱云,喊呐崩天,血花溅地,此蹶彼兴,前赴后继……敌受重创,败于垂危,而敌之援兵忽大至,我军冲锋猛击者再至三,卒有能胜,乃突围出……”

参加黄花岗起义的三华村“敢死队”队员共有18人牺牲,三华村因此被后人誉为“英雄村”。1920年,孙中山特派张继来到此地凭吊18位烈士,并亲自为“集之徐公祠”题匾:“毁家纾难,功在党国。”

徐维扬是黄花岗起义的幸存者。关于徐维扬从小北门突围后的情况史籍有如下记载:“维扬攀山越岭至三元里,时人者仅徐佩琉、徐廉辉、徐松根、徐保生、徐昭良、徐应安、徐怀波七人而已。维扬乃悲愤不欲独生,嘱佩琉等六人扶伤归里,己与怀波挺身返城营救诸昆仲,不料佩琉等六人行抵高塘大东桥又遇敌兵竟遭骈戮也。呜呼痛哉!”

“从史料记述可见,由于担心城中黄兴等人,已经突围的徐维扬让受伤的6人先行回村,自己与徐怀波冒死返城。谁想,返家的6人却遭遇敌人,壮烈牺牲,徐维扬他们俩竟然侥幸脱险。”一心向死却得以幸存的徐维扬,面对不幸遇难的宗室子弟痛彻心肺:“十八烈士者,其子女均已无父,致贫不能自存,而维扬奔走国事多年,拙于蓄积,又无以赡养,苟埋其名而不传之天下后世,不几疑烈士之不可为。”

徐维扬对此愧疚无比,甚至自责:“黄花之役,徒留此昂藏七尺,偷活人间,对诸先烈抱愧深矣!吾欲将烈士之事实留传于后世,而吾实感沉痛,此吾所以迟迟而无报林、邹诸先生之命也。”

广东番花同盟分会旧址