2025年6月,经历多年封闭修缮的全国文物保护单位佛山东华里古建筑群有限度对外开放。东华里据传原称“杨伍街”,以清初聚居此地的杨、伍两族姓氏命名。清乾隆年间,东华里之名始见于《佛山忠义乡志》。清代中后期,随着杨、伍两族相继衰落,骆氏、戴氏、招氏等先后购得两族的部分房产,并加以修葺改建,重整装饰,遂成东华里今日之规模。

本期【佛山记忆】,一起寻迹东华里的名宦之家——骆氏家族的故事。

骆氏原籍广东花县,清乾隆年间迁南海县佛山镇,居福德铺福善里(今禅城区红风大街福仁里)。后人中有与曾国藩、左宗棠、胡林翼、李鸿章等并称“晚清八大名臣”之一的骆秉章。道光中后期,骆秉章于黄伞铺东华里购置杨氏家族的部分房产进行改造,充作宅第。

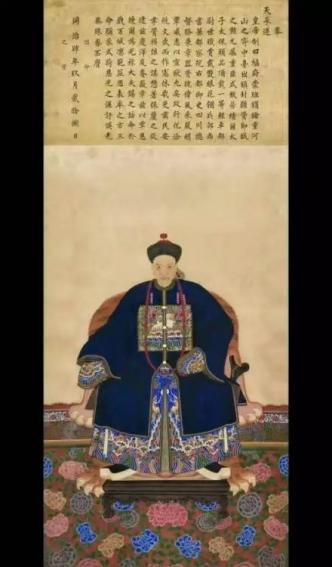

骆秉章官服像

骆秉章(1793—1867),原名俊,以字行,又字吁门,号儒斋。道光十二年(1832年)进士。钦点翰林院庶吉士,散馆后授编修。骆秉章为官“忠诚亮直,清正勤明,廉介持躬”,尤其抚湘督蜀的十余年间,甄拔人才,安定民生,得到道光、咸丰、同治三朝皇帝的赏识与重用,累官至协办大学士、四川总督,赏加太子太保衔、头品顶戴、一等轻车都尉世职,赏戴双眼花翎,诰授光禄大夫。

位于广州市花都区华岭村的骆秉章进士旗杆夹石 /潘建成 摄

位于广州市花都区华岭村的光禄大夫家庙 /潘建成 摄

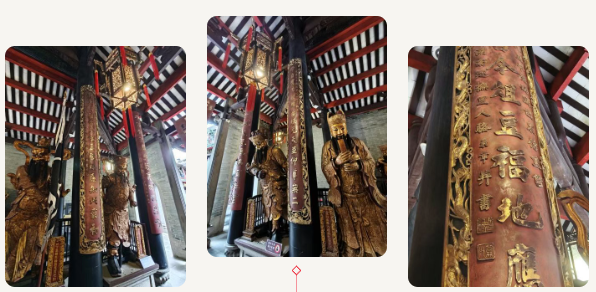

咸丰元年(1851年),时任湖南巡抚的骆秉章参与重修祖庙,并题撰楹联:“帝自有真经纬台垣元天并仰尊无二,庙原称祖古今俎豆福地应知此最初。”同时,与进士莫以枋,举人吴弥光、杨澄芳、伍荫棠等20余名绅士联合敬送“辰居式焕”匾额。同治年间,参与重修盘古庙,撰有《重修盘古庙碑》。

骆秉章题撰的祖庙前殿木雕对联 / 阮嘉民 摄

位于祖庙正殿右侧的“辰居式焕”牌匾 / 潘建成 摄

同治六年(1867年)冬,骆秉章在四川任上病逝。四川士民悲痛万分,“成都为之罢市。居民皆野哭巷祭,每家各悬白布于门前,或书挽联,以志哀思”。同治皇帝有感于骆秉章的卓著功绩,追赠其为太子太傅,照大学士例赐恤,入祀京师贤良祠,赐祭葬,谥“文忠”。并赐银五千两,让骆氏子侄运送骆秉章灵柩返回广东安葬。

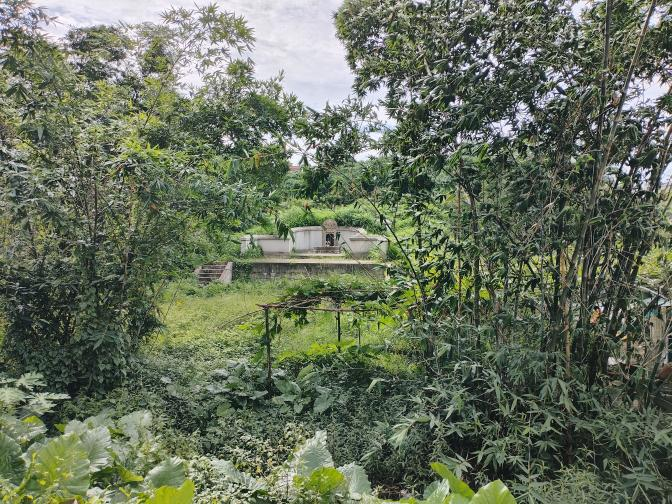

位于佛山市南海区狮山镇的骆秉章夫妇合葬墓 / 潘建成 摄

同治六年(1867年)冬,骆秉章在四川任上病逝。四川士民悲痛万分,“成都为之罢市。居民皆野哭巷祭,每家各悬白布于门前,或书挽联,以志哀思”。同治皇帝有感于骆秉章的卓著功绩,追赠其为太子太傅,照大学士例赐恤,入祀京师贤良祠,赐祭葬,谥“文忠”。并赐银五千两,让骆氏子侄运送骆秉章灵柩返回广东安葬。

位于福仁里的骆氏祖居,前部已改建 / 潘建成 摄

位于东华里的骆氏宅第 / 潘建成 摄

骆氏兄弟秉承父志,关心乡梓,乐于慈善,广泛参与佛山公共事务建设。光绪二年(1876年),骆氏兄弟倡修栅下天后庙,并以骆宫保第、骆贻谷堂(骆天诒房堂号)的名义捐资助建。光绪三年(1877年),骆天保参与重修经堂古寺,并题撰楹联:“自东晋卓锡季华大启丛林阅年靡久,念西土传经上国重兴法宇历劫不腐。”此联至今仍存经堂古寺浮图殿的石柱之上。光绪八年(1882年),骆氏兄弟担任清涌绅士,参与佛山清涌。光绪十年(1884年),法国在越南挑起战事,骆天保接受广东督抚委派,在佛山招募兵勇,相机支援广东边境。光绪十四年(1888年),骆天保与举人戴鸿宪、戴鸿惠等捐款集资,主持清理新园、竹院、城门头、绿阴深处(地名)等地义庄的无主骨骸,分葬石湾凤凰岗义山。

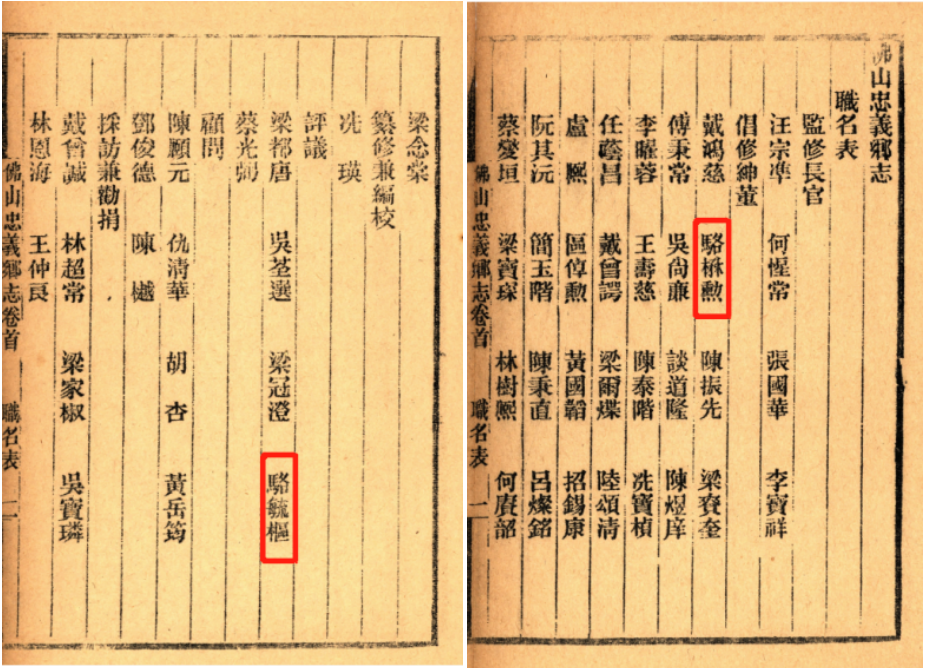

民国年间,佛山编修乡志,骆氏族人踊跃参与,骆秉章之孙骆楙勋是倡修绅董之一,曾孙骆毓枢则担任乡志评议。

民国《佛山忠义乡志》职名表中有关骆氏族人的记载

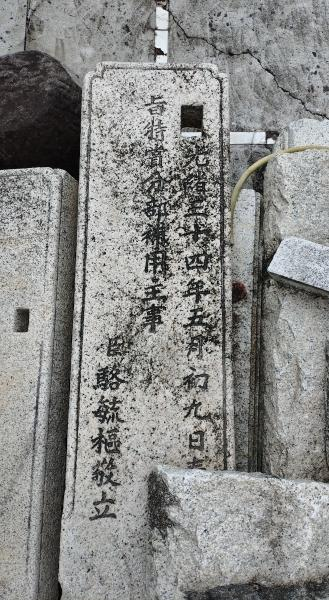

骆毓枢旗杆夹石 / 潘建成 摄

/资料来源/

- 1.冼宝榦纂,佛山市图书馆整理:民国《佛山忠义乡志》,岳麓书社2017年版。

- 2.骆秉章撰:《骆文忠公奏议》,清光绪四年(1878年)刻、十五年(1889年)增刻本。